一、“后疫情时代”与数字阅读

2019年国内新冠疫情暴发,随后进入疫情防治常态化的“后疫情时代”,疫情期间,我国社会经济遭受了巨大的损失,群众生活秩序也受到很大的干扰和冲击,在阅读文体生活层面也受到很大影响:一方面,“停摆”、“居家隔离”等防疫措施,打破了人们日常工作时间与休息时间的二分状态,通勤时间被压缩,产生了许多相对封闭的“闲暇时间”;另一方面,线下公共阅读场所,诸如图书馆、书店、休闲阅读场所关闭或限流。

疫情的特殊状况助推数字阅读的浪潮。

为了应对疫情,出现了相应“线上教学”、“居家办公”等应对模式,各种短视频、直播、在线会议(讲座)等新媒介纷纷涌现,使人们也更多地关注网络阅读、电子阅读。

二、 数字环境下阅读方式变迁---“碎片化阅读”

2021年4月23日,中国新闻出版研究院发布《第十八次全国国民阅读调查报告》(以下称报告),报告反映的是2020年的国民阅读情况,报告内容涵盖:国民综合阅读率、数字阅读方式、人均阅读量等九个方面内容。本次调查的数据,充分反映了数字阅读状态下碎片化阅读方式的各种表征。

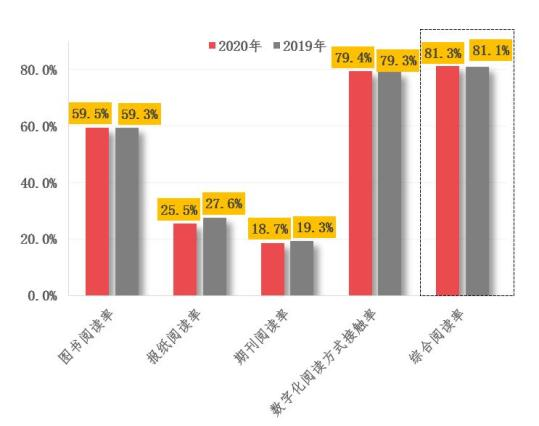

报告“结论(一)”数据显示(图1):2020年我国成年国民图书阅读率为59.5%,数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等)的接触率为79.4%。如果将以上图书阅读率和数字化阅读方式进行简单的数字对比的话,我们可以发现数字化阅读方式高出近20%。“结论(二)”:2020年有76.7%的成年国民进行过手机阅读,较2019年的76.1%增长了0.6个百分点;71.5%的成年国民进行过网络在线阅读,与2019年(71.6%)基本持平;27.2%的成年国民在电子阅读器上阅读,较2019年的24.8%增长了2.4个百分点;21.8%的成年国民使用Pad(平板电脑)进行数字化阅读,较2019年的21.3%增长了0.5个百分点。

这反映的了在传统阅读的基础上,数字环境中的阅读方式变迁---“碎片化阅读”。

(图1)

阅读是指通过获取包括文字、图片、公式、图表以及视频等视觉信息,结合个体原有的知识体系、生活经验等对获取的信息进行领悟、吸收或是情感体验的知识内化过程。随着信息技术的发展,手机、电脑、阅读器等多种信息媒介的出现,改变了单一的纸质媒介的传统业态。在阅读内容上文字、图像、视频等多种媒体的融合,给受众提供丰富的视觉、听觉、触觉等多维的感知体验,也改变了传统阅读的单向线性的文字的纯视觉感知方式。还有,数字阅读模式下,各种交流互动平台,给读者提供了良好的文本解读的机会,最大限度的满足了读者的互动和参与的要求。

所谓“碎片化”阅读,主要是指通过手机、阅读器、平板电脑等新型媒介终端,利用零碎时间进行的断续、片段化内容(电子书、网络新闻、网络小说、电子地图、数码照片、微博、微信、图片、短视频等)阅读的一种模式,它有两个层次含义:一是指阅读信息内容的碎片化,二是指阅读时间的碎片。应该强调的是碎片化阅读方式不是数字阅读的独有的方式,只是“碎片化”在信息的数字化环境中比较“凸显”而以。另外,作为一种阅读方式,应该理性地看待它,不能以简单是非来判断它。

三、 碎片化阅读的表征

1. 阅读时间的碎片化

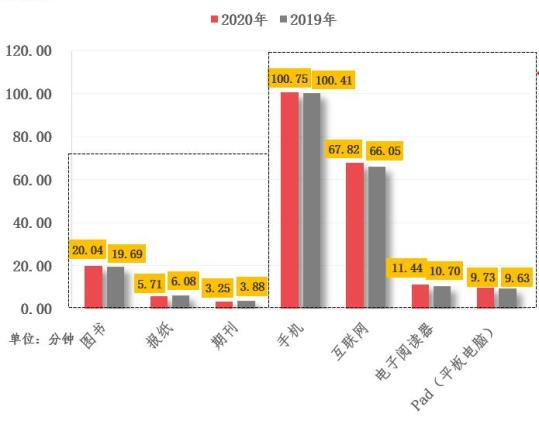

报告“结论(四)”(图2):从不同媒介接触时长看,2020年我国成年国民人均每天手机接触时长为100.75分钟;人均每天互联网接触时长为67.82分钟;人均每天电子阅读器阅读时长为11.44分钟;2020年人均每天接触Pad(平板电脑)的时长为9.73分钟。在传统纸质媒介中,2020年我国成年国民人均每天读书时间最长,为20.04分钟;人均每天读报时长为5.71分钟;人均每天阅读期刊时长为3.25分钟。

(图2)

从统计数据可以看到,阅读时间在各媒介的分布有很大差距,手机和互网络接触时长最高。参考2020年第47次《中国互联网络发展状况统计报告》(图3),该报告显示:截至2020年12月,我国网民使用手机上网的比例达99.7%,网民的人均每周上网时长为26.2个小时,网民的互联网各项使用率统计情况,从侧面反应了网络阅读时间的“碎片化”,网民的上网时间被各种软件和应用分解成零散的状态。

(图3)

2. 阅读内容的碎片化、娱乐化特征

碎片化阅读的最主要表征,就是指信息的碎片化,阅读材料多元化。祝智庭教授在《教育信息化的新发展:国际观察与国内动态》中对信息碎片进行了精要的界定:“较小粒度的概念、事实、新闻、通讯、某些缄默性知识以及操作程序和操作步骤的学习”。近年来,短视频、直播、在线会议(讲座)等新媒介,还有类似人人、天涯、豆瓣、知乎、微博、微信等社交平台上分享的内容精要、篇幅短小的各种推文、视频等。特别是即时新闻迅息、娱乐信息受众较多。

图3中,2020年3月的网民各种应用的使用率统计:网络视频(含短视频94.1%),短视频(85.6%),网络新闻(80.9%),网络音乐(70.3%),网络直播(62%),网络游戏(58.9%),而网络文学只有(50.4%)。数据反映了“资迅性阅读”多,而“人文性阅读”少的客观情况。在线娱乐体验诸如游戏、追剧、抖音快手等等的手机娱乐,逐渐成为网民一种常态化的生活习惯。

3. 阅读效能感与阅读体验感较低

报告“结论(六)”中,成年国民对于个人总体阅读情况的评价来看,有27.7%的国民表示满意(非常满意或比较满意);有17.1%的国民表示不满意(比较不满意或非常不满意);41.1%(此处报告中的百分比数字存在疏漏)的国民表示一般。这与2020年4月“编辑学刊”一篇题名《疫情检验全民阅读》的文章中的“疫情期间的阅读与在线教育调查”的统计数据吻合,其中,非常满意的只占2.49%,较满意的占22.87%,感觉一般的占51.78%,较不满意的占17.55%,非常不满意的占5.31%。

报告显示,疫情期间,虽然阅读率有所增加,但读者的阅读满意度并不高。阅读满意度是阅读效果的重要指标。其中的原因可能是多种多样的,比如“由于疫情的变化,影响了阅读心态,无法静下心来读书”,或者是“由于无法去书店买书或图书馆借书,无法找到自己想读的图”等等这些客观原因。

另外还有一个最根本的原因,就是碎片化阅读方式存在的一些不足。虽然说碎片化阅读有其积极意义,比如给读者带来知识积累和叠加,增强读者阅读参与感,给读者带来多维的阅读感受以及及时的互动等。但同时碎片化阅读的不足的特性也比较明显:比如阅读内容离散度比较高,影响读者的“控制感和抗干扰性”引起注意力涣散、逻辑思维能力下降;浅阅读的“浏览式、随意性、跳跃性”特征很难形成沉浸式学习所带来的阅读体验和情绪感受。

四、 对碎片化阅读的一点建议

“碎片化阅读”往往是因为个体缺少一个明确的阅读目标或规划,没有形成内在的强烈的阅读动机,所以,对于阅读的信息内容缺少有效的筛选机制。阅读信息的离散性,再加上阅读方式的跳跃性,很难形成系统完整的知识架构,也无法融入读者原有的知识体系。

《洋葱阅读法》这本书把碎片阅读法概括为三个步骤,分别是提炼、链接和融合。提炼就是指在阅读的时候要对重要、有趣、有价值的部分进行选择;链接就是指要将这些提炼出来的阅读内容跟自己的原有的知识体系和经验进行关联;融合就是指通过转发、口述、再加工使这些知识信息被内化并且融入到自己的知识体系中。

|

CopyRight © 117 广东创新科技职业学院-图书馆 版权所有 地址:广东省东莞市厚街镇教育园区学府路

招生办电话:0769-83076600、6606、6627、6633 招生办邮箱:cxxyzs123@126.com 邮政编码:523960

|

创新图书馆 创新图书馆 |

图书查询 图书查询 |